El embarazo adolescente en México se mantiene como uno de los principales retos de salud pública y equidad social. Las estadísticas nacionales revelan que más de una de cada tres jóvenes entre 15 y 19 años ha iniciado su vida sexual, y aunque la mayoría utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación, persisten brechas profundas: entre las adolescentes hablantes de lenguas indígenas, solo una de cada cuatro accedió a protección anticonceptiva.

Esta desigualdad se refleja en una tasa de fecundidad adolescente que duplica el promedio nacional en comunidades indígenas, donde la maternidad temprana se normaliza y las barreras culturales, educativas y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva limitan las oportunidades. El contraste entre entidades como Guerrero y Chiapas, con las cifras más elevadas, y la Ciudad de México, con los niveles más bajos, evidencia que el país enfrenta un desafío estructural que demanda políticas públicas más inclusivas y efectivas.

Embarazo adolescente en México: un problema estructural de salud pública

El embarazo en adolescentes no puede entenderse solo como un fenómeno individual, sino como un reflejo de las desigualdades sociales, territoriales y culturales del país. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI muestra que en México viven 5.3 millones de adolescentes de 15 a 19 años, que representan el 7.9% de la población femenina nacional.

Entre ellas, el 34.8% ya había iniciado su vida sexual, una cifra que por sí sola revela la importancia de garantizar acceso temprano a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos modernos. Sin embargo, la mitad de estas jóvenes se encontraba sexualmente activa, lo que amplifica la probabilidad de embarazos no planificados en ausencia de políticas efectivas de prevención.

Brechas de desigualdad: la situación de las adolescentes indígenas

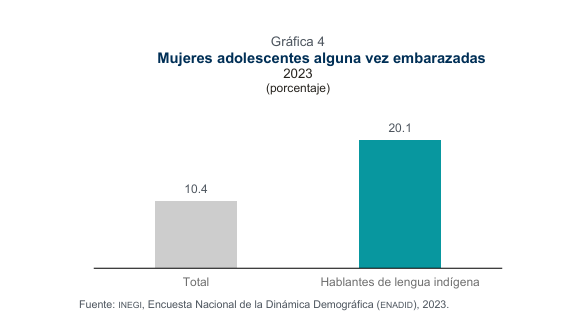

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la situación de las 228 mil adolescentes hablantes de lenguas indígenas. Este grupo representa el 5.9% de la población adolescente, pero concentra tasas de fecundidad y de embarazo significativamente más altas.

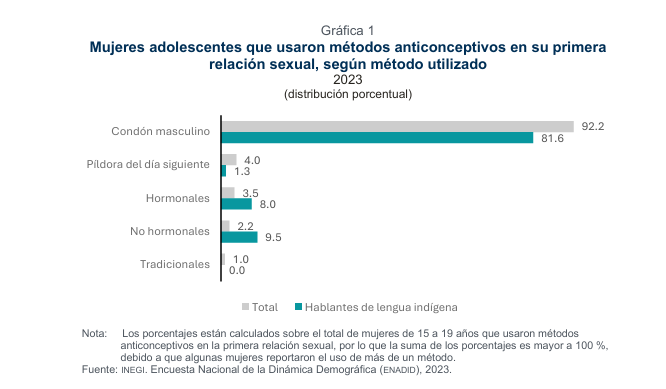

Mientras que dos de cada tres adolescentes mexicanas utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, en las comunidades indígenas la cifra desciende a una de cada cuatro. El condón masculino fue el método más frecuente, pero el acceso limitado y el bajo nivel de información explican gran parte de la brecha.

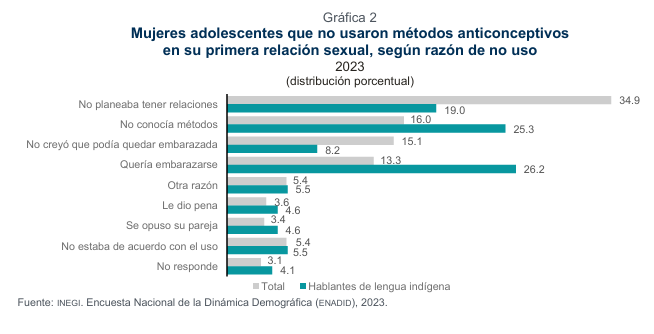

La ENADID documenta además que, en este grupo, la razón más común para no usar anticonceptivos fue el deseo explícito de embarazarse (26.2%), lo que refleja la persistencia de patrones culturales que normalizan la maternidad temprana.

Uso de anticonceptivos: avances y barreras persistentes

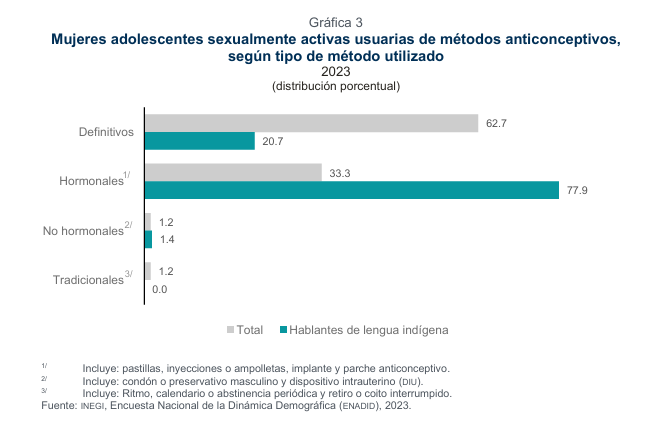

El uso de anticonceptivos entre adolescentes mexicanas muestra un panorama de avances moderados y desigualdades persistentes. A nivel nacional, seis de cada diez jóvenes sexualmente activas reportaron ser usuarias de métodos anticonceptivos, pero en la población indígena este indicador cae a cuatro de cada diez

La diferencia en el tipo de métodos también es significativa: en las comunidades indígenas predomina el uso de métodos hormonales (77.9%), como pastillas, implantes e inyecciones, mientras que en la población general prevalecen los métodos no hormonales (62.7%), como condones o dispositivos intrauterinos.

Fecundidad adolescente: tasas críticas y contrastes territoriales

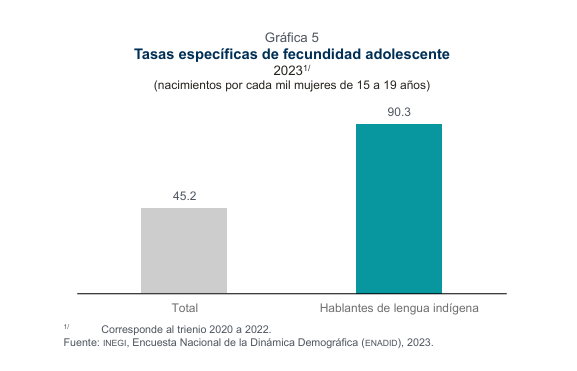

La fecundidad adolescente en México sigue siendo elevada en comparación con países de la región. La ENADID reporta una tasa de 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, que se duplica entre la población indígena, alcanzando 90.3

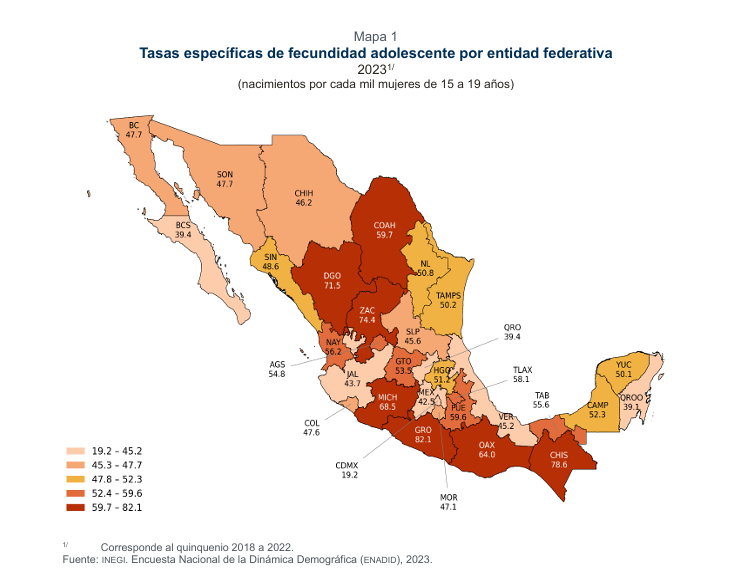

Por estados, el problema se acentúa en Guerrero (82.1), Chiapas (78.6), Zacatecas (74.4) y Durango (71.5), territorios donde convergen altos niveles de pobreza, rezago educativo y limitada infraestructura de salud. En contraste, la Ciudad de México (19.2) y entidades como Querétaro (39.4) muestran que con mayor urbanización, educación y acceso a servicios de salud se logran tasas significativamente menores.

Estos contrastes evidencian que el embarazo adolescente no es homogéneo en el país, sino que responde a un complejo entramado de determinantes sociales de la salud que incluyen nivel educativo, ingreso económico, acceso a servicios y entorno cultural.

Impacto en salud, educación y desarrollo social

El embarazo adolescente implica riesgos de salud materna y neonatal documentados ampliamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS): mayor mortalidad materna, complicaciones obstétricas, partos prematuros y bajo peso al nacer (OMS, 2023). En términos sociales, representa un factor determinante de exclusión educativa y laboral.

En México, la ENADID revela que más de la mitad de las adolescentes indígenas que tuvieron un hijo manifestaron haber deseado el embarazo, mientras que un 15.9 % declaró no haberlo querido.

Este dato es clave: muestra que, además de prevenir embarazos no planificados, las políticas deben abordar la normalización cultural de la maternidad temprana y sus efectos en la trayectoria educativa y laboral de las jóvenes.

La evidencia internacional confirma que las madres adolescentes tienen menor probabilidad de completar la educación media y mayor riesgo de perpetuar ciclos de pobreza. En el contexto mexicano, esto se traduce en una doble carga: problemas de salud pública y pérdida de capital humano a largo plazo.

Políticas públicas: avances insuficientes y retos pendientes

México ha implementado desde 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años y reducir en un 50 % la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, las cifras actuales muestran que los avances han sido parciales y heterogéneos.

Expertos recomiendan reforzar esta estrategia con acciones concretas:

- Educación integral en sexualidad desde la infancia, con pertinencia cultural y enfoque de género.

- Acceso universal a métodos anticonceptivos, incluyendo métodos modernos de larga duración, en zonas rurales y marginadas.

- Capacitación de personal de salud en comunidades indígenas, incorporando lenguas originarias y modelos de atención intercultural.

- Intervenciones comunitarias que involucren a familias y líderes sociales, para modificar normas culturales que perpetúan la maternidad temprana.

Un problema de salud que refleja desigualdad y rezago estructural en México

El embarazo adolescente en México no solo refleja una problemática sanitaria, sino un síntoma profundo de inequidad social y rezago estructural. Las cifras del INEGI y la evidencia internacional confirman que las comunidades indígenas y los estados con mayores niveles de marginación concentran el peso de este fenómeno, lo que evidencia fallas persistentes en educación sexual, acceso a anticonceptivos y servicios de salud con pertinencia cultural.

Más que un indicador de fecundidad, el embarazo temprano es un espejo de desigualdades históricas que comprometen el futuro educativo, laboral y social de miles de adolescentes. La reducción de esta brecha no podrá lograrse con intervenciones aisladas, sino mediante una política pública integral que articule salud, educación y desarrollo social, acompañada de estrategias comunitarias sostenidas y basadas en evidencia.

El reto para México es garantizar que cada adolescente, sin importar su origen o condición, pueda ejercer de manera plena su derecho a decidir sobre su vida reproductiva y acceder a oportunidades en igualdad de condiciones. De no hacerlo, el país continuará enfrentando una deuda pendiente con su población joven, con efectos duraderos en el desarrollo social y en la equidad en salud.

Encuentre aquí el documento Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes publicado por el INEGI